専用の機材を用意できるのなら、デスクトップタイプの仮想アプリより断然自由度が高く、無償無期限で使用できるVMware vSphere Hypervisorは導入を検討する価値あり。

機材のスペックとしては、最低でもCPUは4Cores, 8Threads、メモリー32GB、HDD 1TB は欲しいところ。

市販の自作Partsで十分だが、ネットワークカードだけは「Intelチップセット」を用意したほうがいい。

自作用マザーボードは、ほとんどがオンボードで有線LANポートを搭載しているが、その多くは「Realtek」のチップセットを採用していて、インストール時 vSphere Hypervisorが認識しない。

認識させる手段はあるが、煩雑な手間がかかるので素直に「Intelチップセット」のLANポートを備えたマザーボードを購入するか、「Intelチップセット」のネットワークカードを追加搭載したほうが精神衛生上好ましい。

また、OSのインストール先に関しては、完全に個人の趣味だがマザーボード上のUSBコネクタに接続したUSBメモリをお勧めする。

(こんな感じのコネクタを使う)

こうすることで、SATAに接続されたドライブはデータストア(仮想マシン保存領域)専用になり、様々な場面で仮想マシンの心配をしなくてすむ。

その他対応デバイスの詳細はVMware社のESXi サポート センターを参照。

ちなみに、自宅のVMware vSphere Hypervisor6.7の環境はこんな感じ。

- マザーボード ASUS Z390-p

- CPU Intel® Core™ i9-9900

- メモリー DDR-4 64GB

- SATA RAID Areca ARC-1203-8i

- SATA HDD Seagate ST8000DM004 8TB x7 (RAID5+HS)

- SATA SSD Crucial MX500 1TB x1

- OS用USBメモリ バッファロー 16GB

今回は、新しいハードウェアを用意するのが面倒だったのと、画面のキャプチャの関係で VMware Workstation Player で仮想マシンを作成してインストールを実施。

VMware vSphere Hypervisor は、安定の6.7u3を使用する。

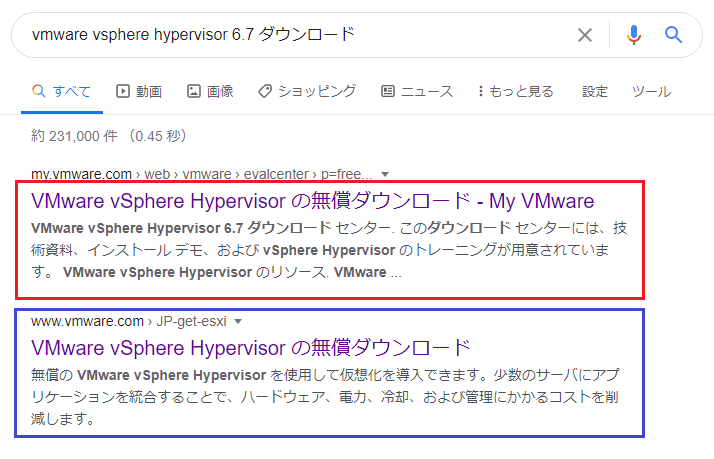

まずはインストールイメージを入手するため、「VMware vSphere Hypervisor 6.7 ダウンロード」で検索する

検索結果の中から「6.7ウンロードセンター」という記述のあるリンク(赤枠)をクリックする。

※バージョン番号の記載がないリンク先(青枠)は、無条件で最新バージョン(今なら7.0)に飛ばされる。

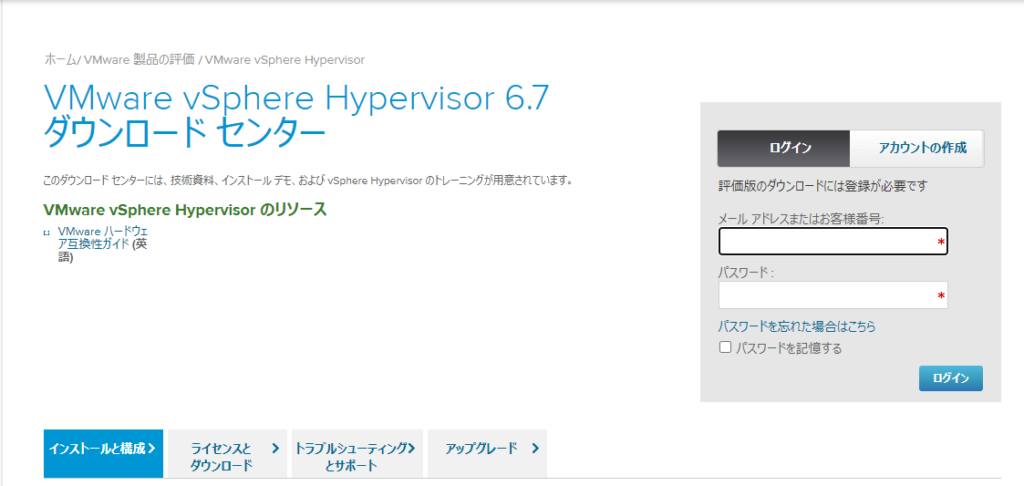

「my vmwareアカウント」でログインする。

アカウントを持っていない場合は新規登録をする。(無料)

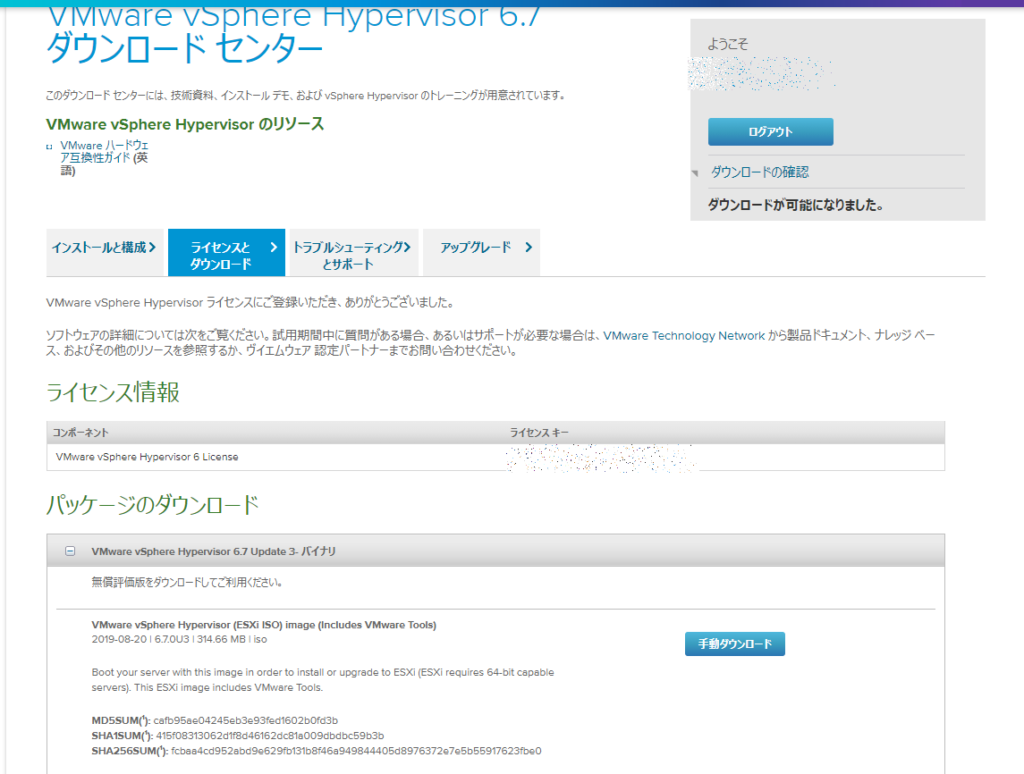

ログインするとライセンスやダウンロード用のボタンが表示されるので、ライセンスとハッシュ値を控えて、手動ダウンロードを実行する。

(控え忘れても再度ログインすれば表示されるので慌てない)

ダウンロード後ハッシュ値チェックをしたら、物理機器にインストールする場合CD-Rに焼く。

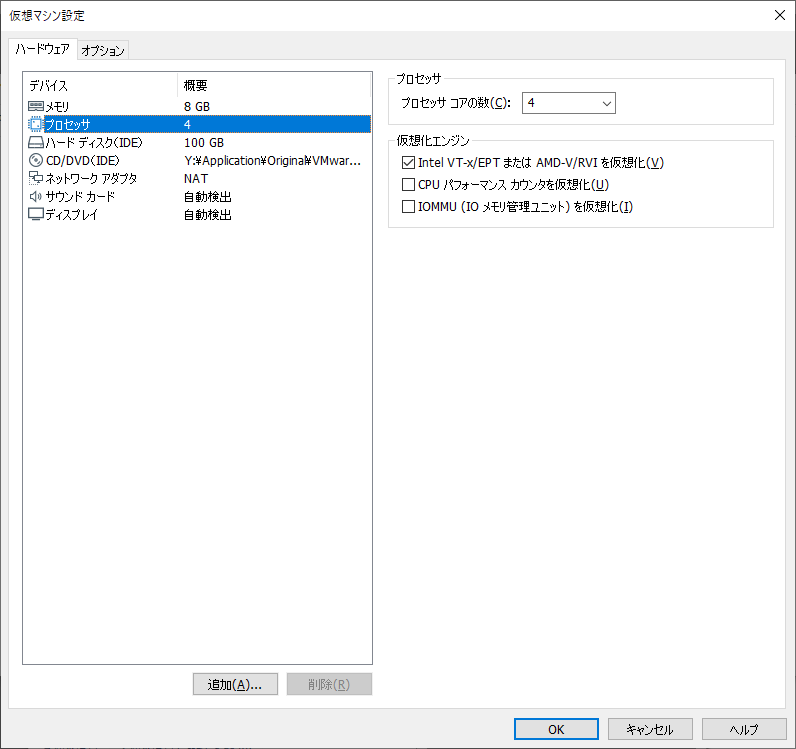

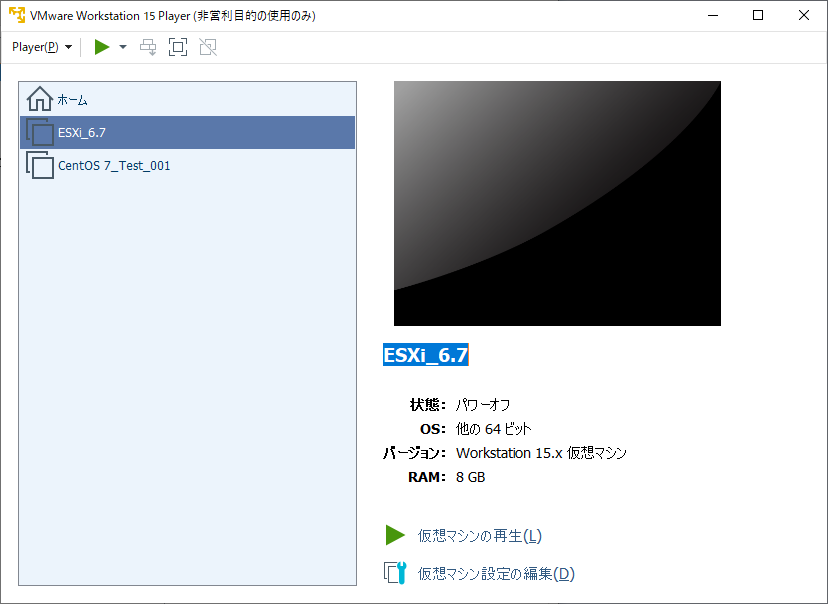

今回の仮想マシンスペック。

メモリ 8GB/プロセッサ 4/ハードディスク 100GB / ネットワークカード NAT / CD/DVD ダウンロードしたISOファイル

※ プロセッサの仮想エンジンで「Intel VT-x~」を有効化。

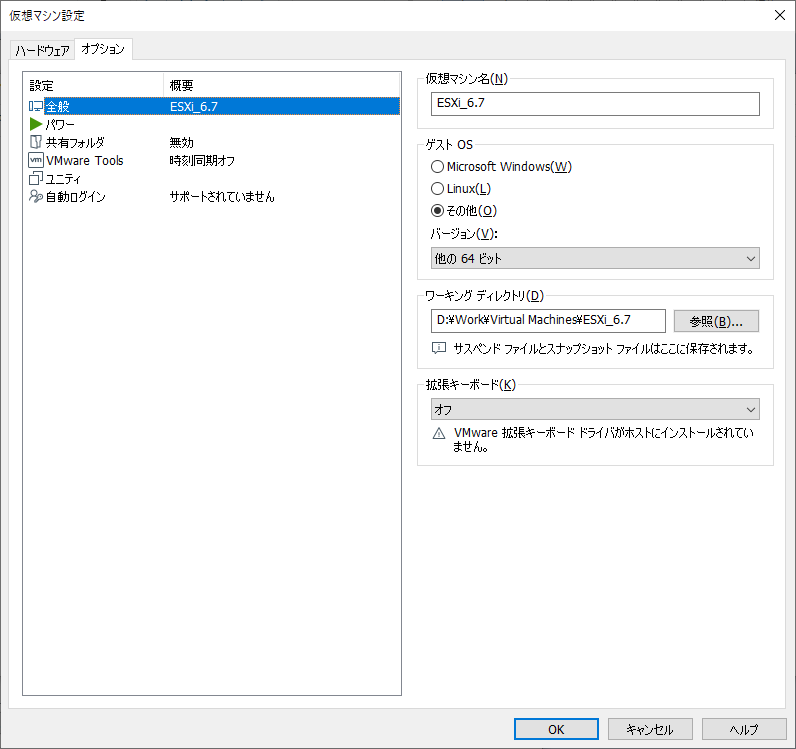

ゲストOSは「その他」、バージョンは「その他 64ビット」を選択。

(Ver.12あたりまではバージョンに「ESXi」があったのだが…。)

仮想マシンを選択して「仮想マシンの再生」をクリック。

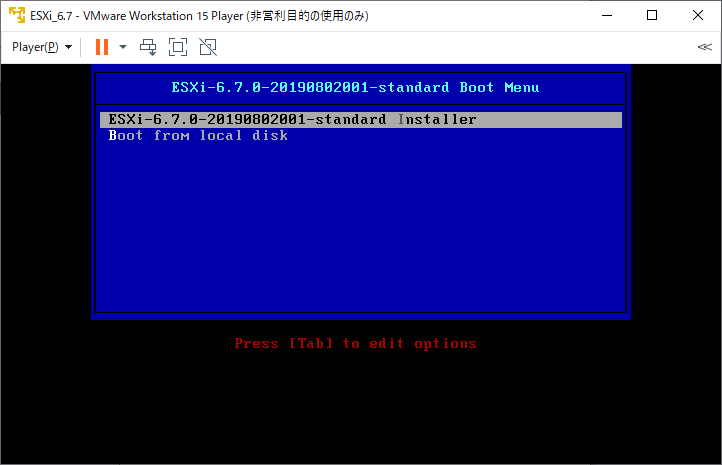

インストーラーが起動するので、画面内にフォーカスを移し(画面内でクリック)、Enterを押下してインストールを開始する。

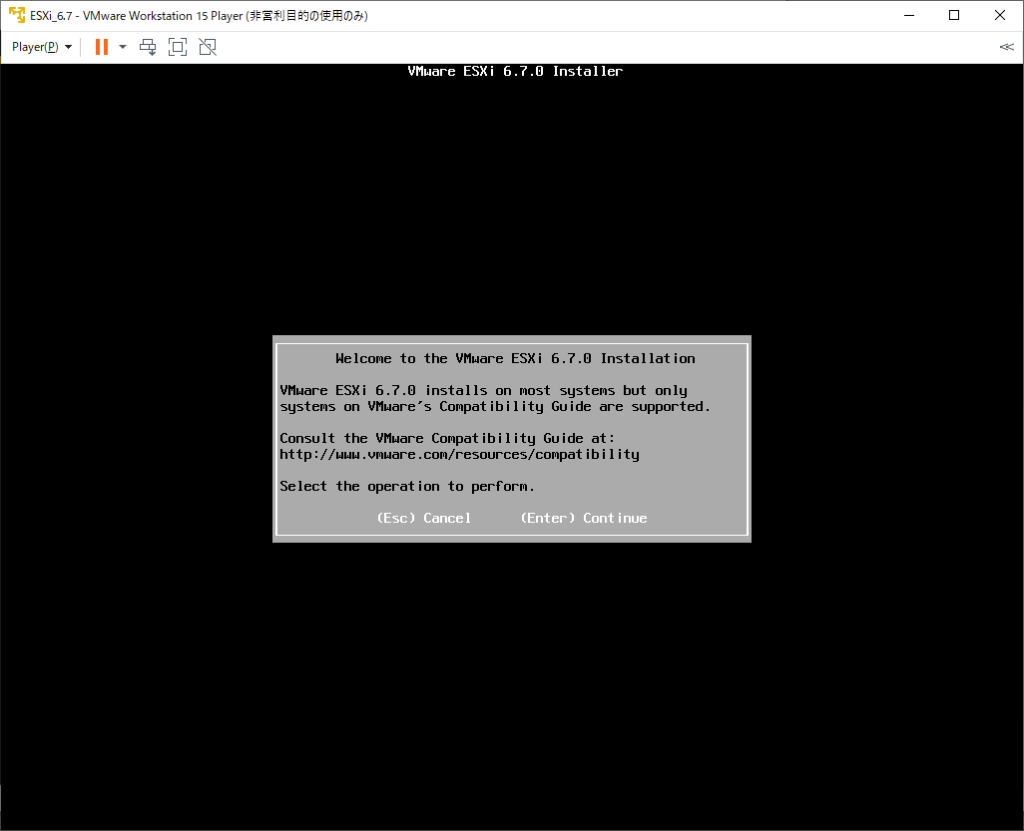

インストールの確認画面ではEnter。

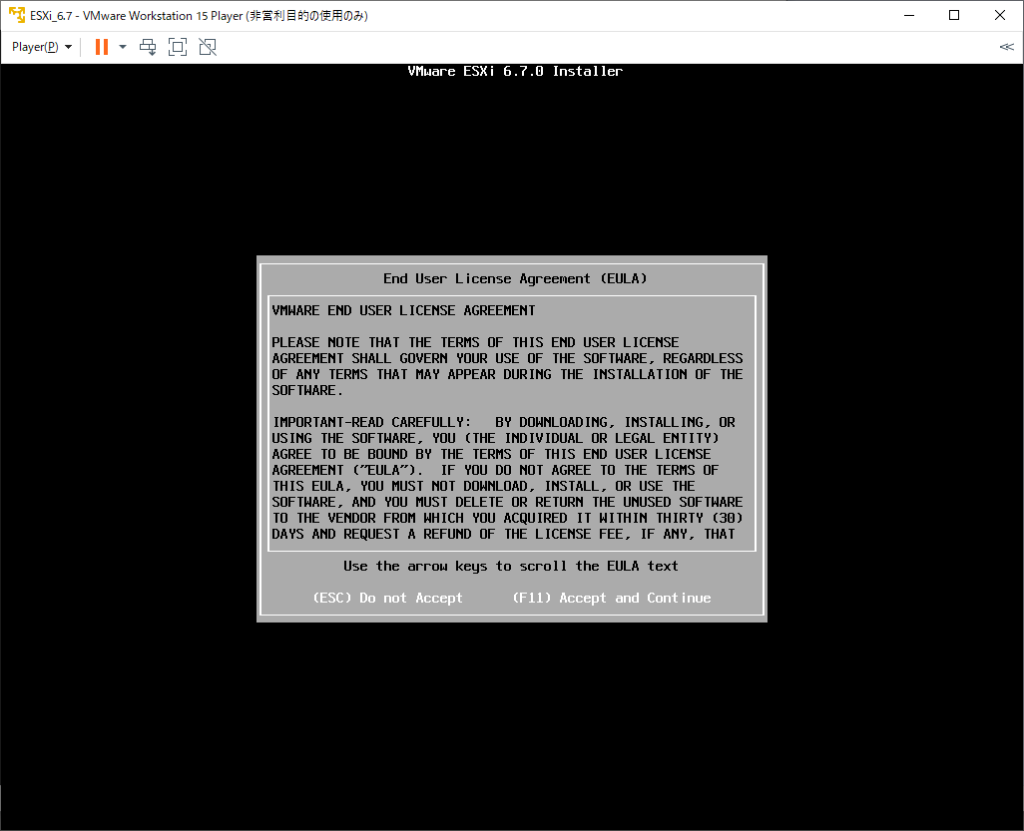

エンドユーザーライセンス許諾は「(F11) 同意する」。

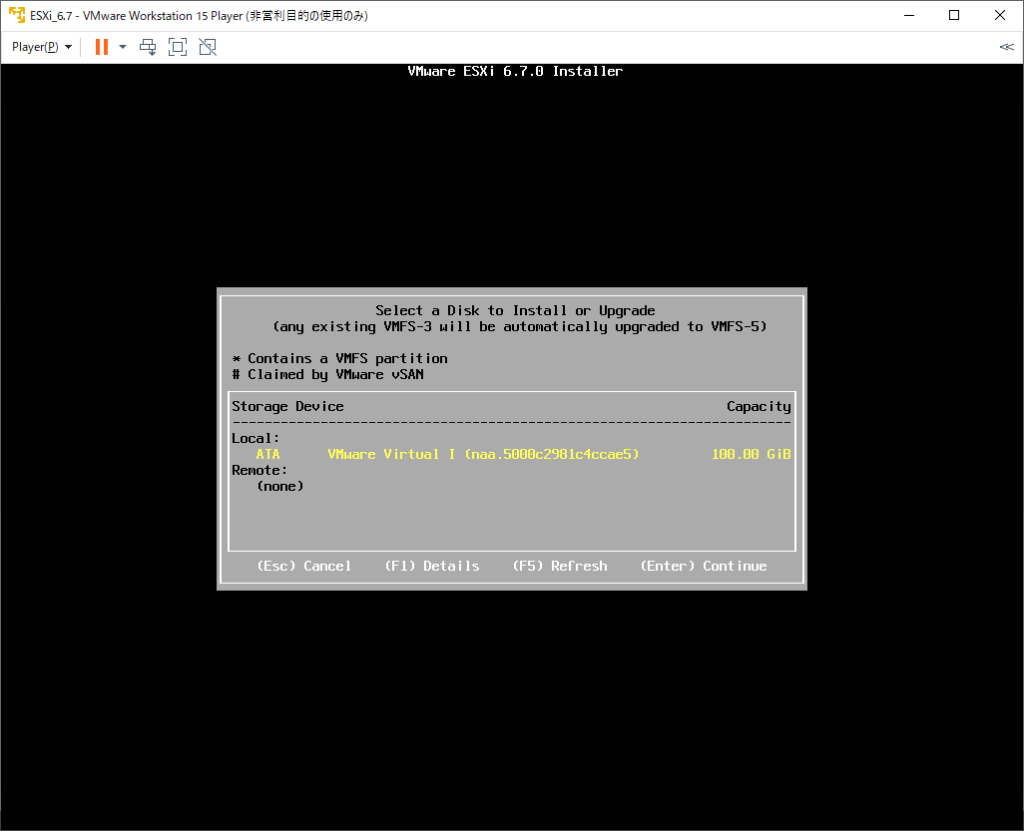

インストール先ドライブの選択画面。複数のドライブ(USB含む)が接続されていると、ここで選択できる。

(※ USBメモリは、有名メーカー製でも認識されないことがあるので注意)

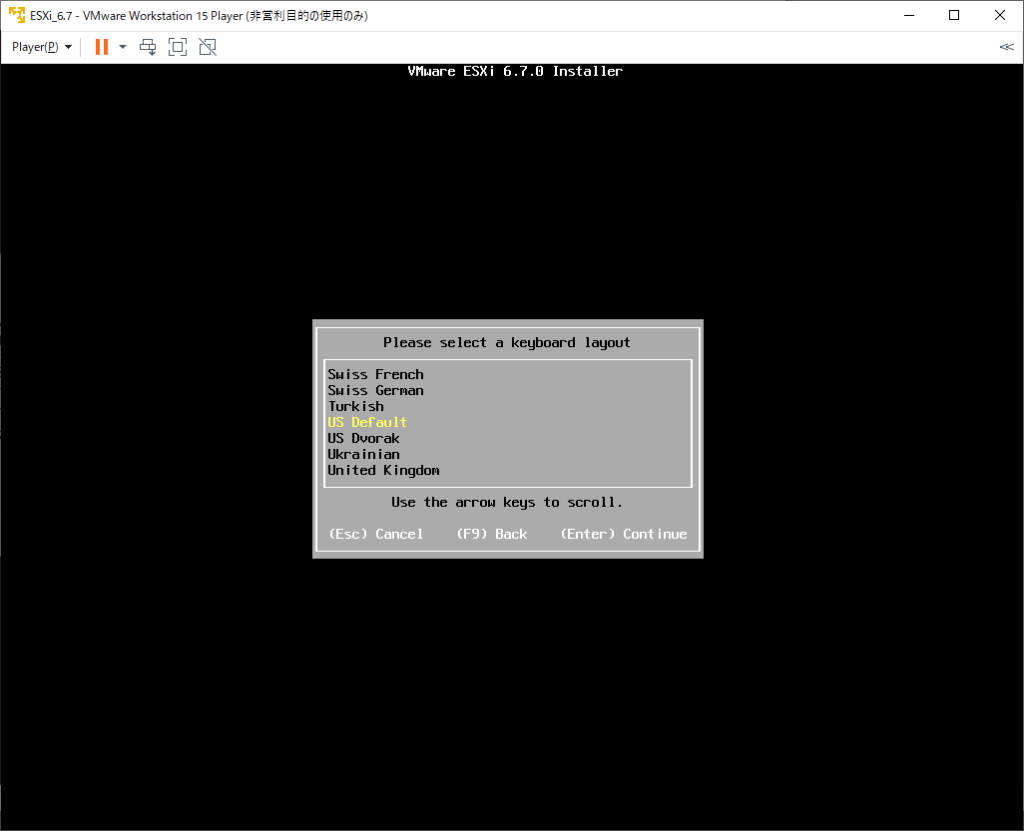

使用キーボードを選択。日本語キーボードなら「Japanese」。

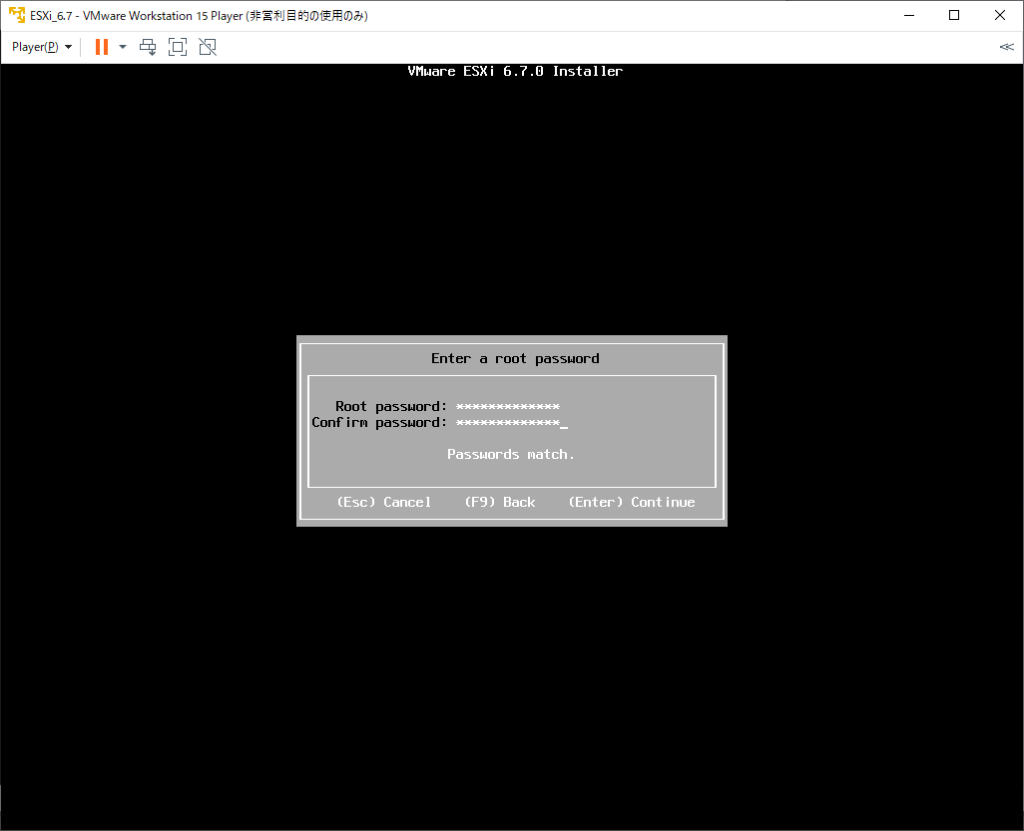

Root Passwordを設定する。

これを忘れると再インストールしか回復()手段がなくなるので要注意。

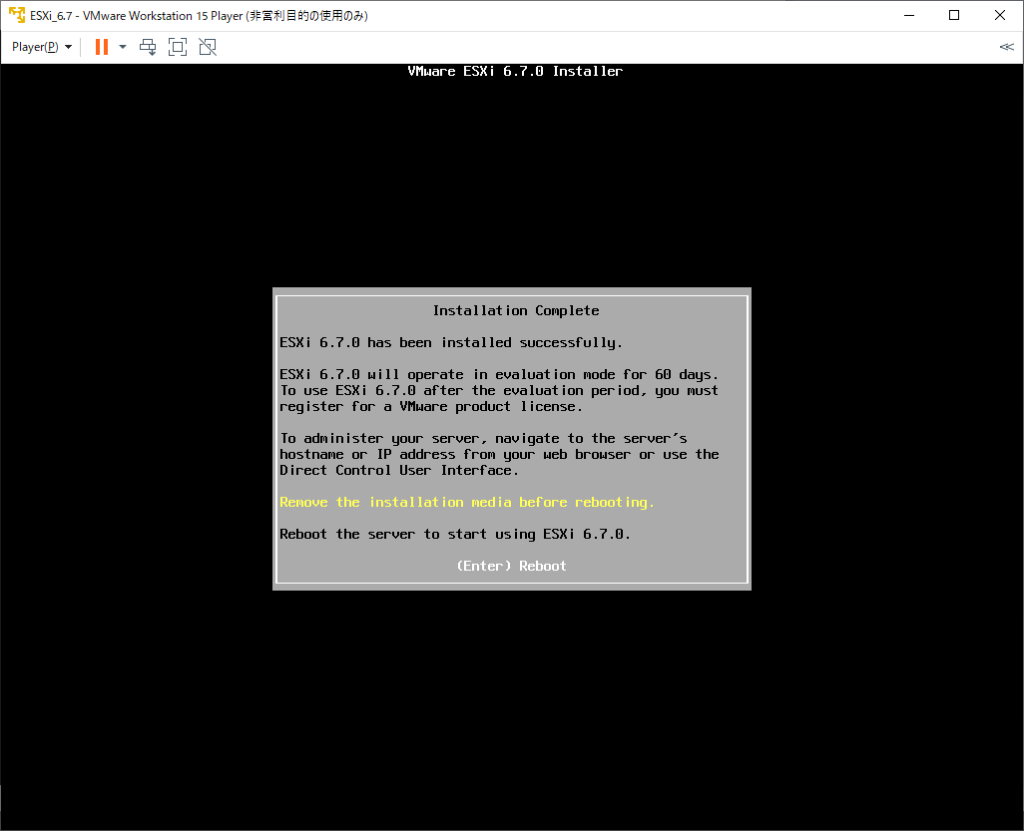

インストール設定が完了したらReboot。

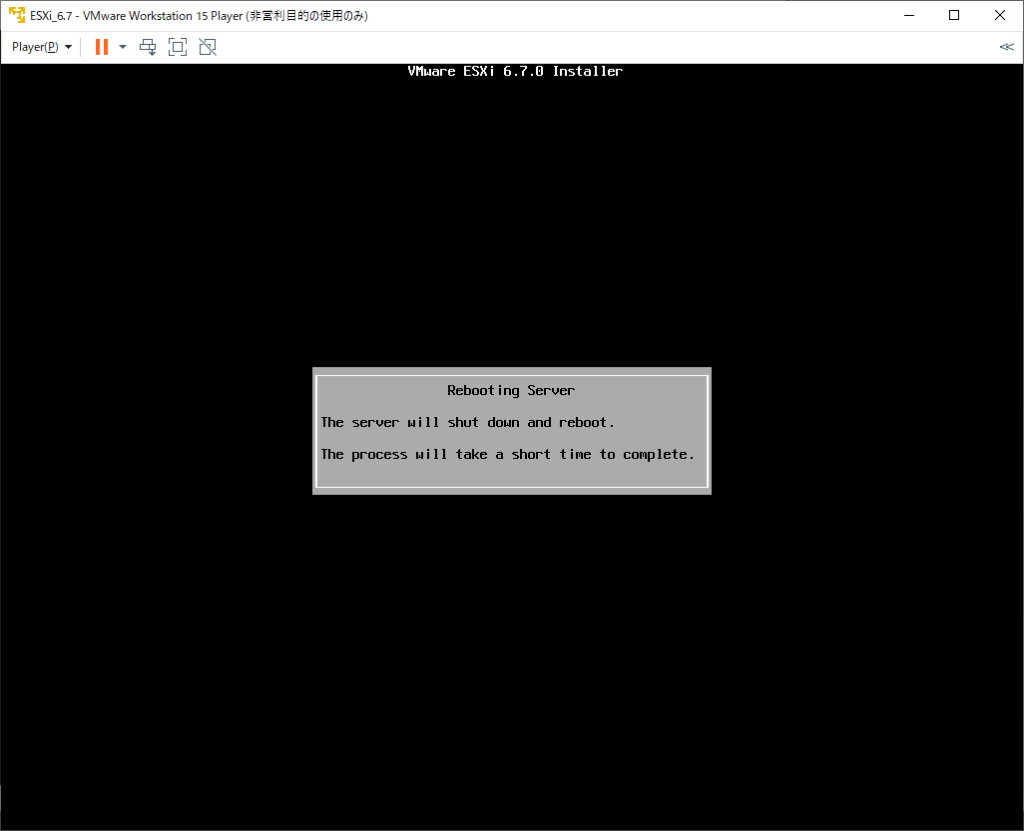

Reboot開始。間違っても電源切ったり、リセットボタン押したりしないように。

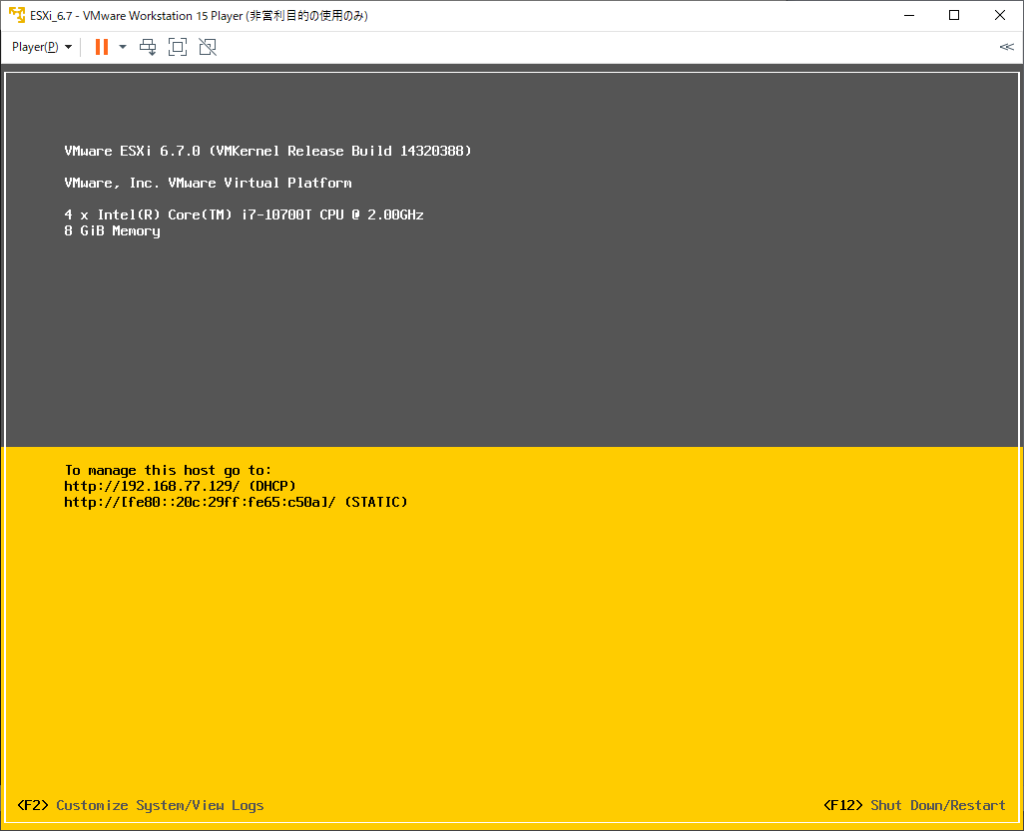

Reboot後この画面が表示されたらインストール完了。

この後は、インストール後の初期設定を行う。

ピンバック: Hwo to make Home environment. – Ten Papa Blog